對于本土激光投影創新品牌而言,2017年不是一個“充分友好”的時代。因為日漸增長的市場競爭強度,正在考驗本土激光品牌的長期經營能力。

激光投影機產業的2014-2016年,可以說是本土創新品牌獨領風騷的時期。這一時期,臺系和日系的激光產品尚不成熟、供給有限。投影產業激光創新的大旗抗在本土創新企業手中。以技術和創新優勢為核心的競爭力,全面挑戰傳統投影品牌的市場版圖。

但是,歐美日臺投影品牌并不會一直“后發后覺”,被本土激光企業打“創新時間差戰爭”。2017年雙色激光投影就表現出本土品牌和日臺品牌幾乎同期發布的現象。這說明,歐美日臺投影企業已經基本“找回”激光技術上失落的時間。2017年,本土投影創新企業的激光時間差優勢基本消耗殆盡。

如果不具有技術領先優勢、產品布局時間差優勢,那么本土激光品牌的競爭之路怎么走呢?這正是2017年本土激光投影創新品牌需要“苦尋”的新動能。

一方面,發揮技術和產品成熟性,發揮核心技術優勢成為本土激光品牌的“首選”。例如光峰,進一步加強與中下游企業的合作,形成光峰軍團陣營,以多路手、全線產品、眾多生態伙伴聯合的方式形成“組團競爭力”,打造以核心技術為中心、以生態圈為載體的更高競爭力。

另一方面,本土企業進一步發揮“知人”優勢。以本土圈的人脈、文化和價值認可為基礎,以渠道力量布局為紐帶,打出組合牌。“本土品牌和國際品牌競爭的關鍵制高點就是‘本土’優勢”。業內人士認為,和外資企業比較,本土品牌直接對標本土需求,不需要中間代理人和價值體系重構,這構成了潛在競爭優勢——市場上“深挖洞、廣積糧”,本土品牌2017年加強全線項目爭奪戰。

同時,本土激光創新品牌亦進一步發揮產能和核心技術優勢。發展出包括OEM、ODM、訂制化制造、聯合投資等在內的多元化經營模式,實現市場結構的進一步優化和提升,并從日臺等品牌產品的激光化過程中獲利。

總之,2017年對于本土激光創新品牌而言,市場競爭不在那么“從容”。外資品牌激光產品的崛起增加了市場挑戰,驅動了品牌戰略邏輯的轉型升級——甚至,這一重任還要持續數年。這對于本土創新創業者而言是決定命運的一場必打戰役。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

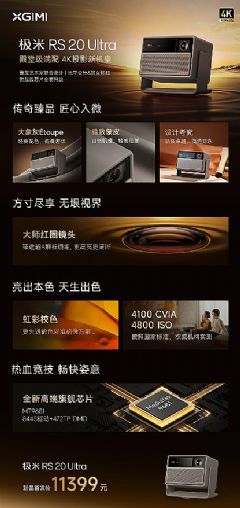

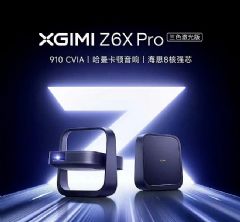

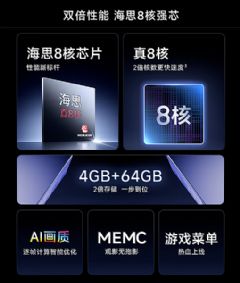

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime