Oled產業和傳統的LCD液晶面板產業一樣,都屬于薄膜電路、電器材料產業,其生產制程特點具有規模化的必然趨勢。

以京東方8.5代線為例,其年度產能能夠滿足1400萬臺彩色電視機制備的產能需求。通常,一條液晶或者OLED面板線,至少需要每月投入3萬片基板才能達到理想的經濟性產能;同時一個企業至少建設三條以上的3萬片基板的生產線,才能達到吸引周邊配套和上游企業的產業規模,使得整個面板產業鏈達到最經濟性的優化。

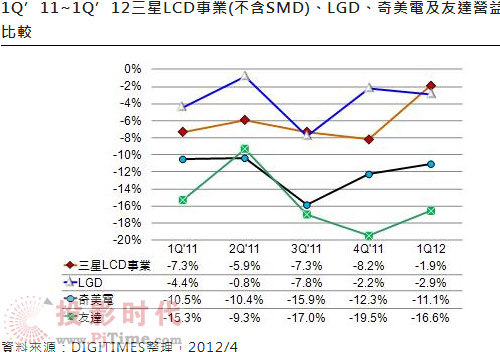

面板業的這種特點,與下游彩電或者顯示器的整機產業,可以分散的設計、加工、組裝和銷售完全不同。要求業內企業必須在數量上建立起長期的優勢,才能獲得在業內生存發展的基本空間。例如國內面板企業京東方,在建設完成都4.5代線、合肥6代線之后,又建設了北京8.5代線,并正在建設合肥8.5代線、鄂爾多斯5.5代OLED線。作為面板業后起之秀的華星光電也在去年剛剛完成深圳8.5代線建設的基礎上,今年開工了深圳6代低溫多晶硅TFT薄膜晶體管生產線的建設,并正在規劃4到5代的OLED線。——這只是全球面板業兩個后起之秀的產能規劃,而且是在全球面板業涼血17個月虧損的背景下進行的產能擴張。

面板業的數量卡位原則的另一個集中表現則是,面板企業爭先建設高世代線。高世代液晶面板線,或者OLED面板線不僅對大尺寸的彩電用單元切割更為有利,同時產能也更大,單位顯示面積的成本也更低。此外,通過臺灣企業采用5代或者5.5代線切割32甚至更大尺寸的彩電面板,或者夏普8代線切割IPAD用幾英寸的面板,還可以看出,面板世代中,大尺寸線可以靈活組織更多種產品的供給,例如8代線就滿足從7英寸到60英寸完善尺寸線的經濟切割——相對的小尺寸線,例如5.5代線切割38英寸已經比較困難,可選擇的產品類型較少。

面板產業的這種傳統的“數量戰爭”的特性也會延續到OLED時代。例如,三星和LGD在完成5.5代線的建設和運行之后,直接過渡到建設8.5代線,就是為了在產能和產品規格種類上保持持續的領先性:高世代線可以切割更多的產品尺寸,同時在月投放同等數量的玻璃基板的條件下,產品出產數量也更大!——這顯然有助于全球面板和平板彩電市場排位第一第二的三星、LG繼續保持領跑的優勢。

二者的“領跑”主義不會不引起業內同行的主義注意:例如,京東方就在對程度4.5代、和北京8.5代線做技術改造,使其能滿足出產OLED面板的技術需求,并同時建設鄂爾多斯5.5代線。臺灣的友達和奇美電,在完成3-4.5代OLED線的布局之后,也啟動了6代OLED面板線的建設。此外,全球范圍內主要的面板企業,已經都在向新型TFT技術過渡:液晶之王夏普的6代線將采用低溫多晶硅技術,8和10代線則過渡到IGZO金屬氧化物技術。

分析認為,三星、LGD建設8.5代OLED面板線的基礎是,首條8.5代LCD線完成“設備折舊”。這樣的條件再2013年之后,臺灣的友達和奇美電也將具有,而夏普的6和8代線已經完成設備折舊。適時選擇轉產利潤更高的OLED面板,對于處于開工率不足狀態的面板業,無疑是一舉兩得的選擇:既可以為未來競爭做好準備,又可以降低“停工”造成的損失。

因此,在2015年,能夠投入生產的高世代OLED面板線很難停留在現在的三星、LGD各自一條8.5,京東方半條8.5,奇美電、友達、松下各一條6代線的水平——如果成品率控制方面進展順利,面板業巨頭必然會每隔6到18個月開工一條新的OLED面板高世代線。這樣的評估將非常有利于OLED彩電市場占有率和銷量成幾何級數的增長。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime