從普通機械出口/進口比來看,可看出其不斷下降的趨勢(圖表3)。

出口/進口比在上世紀80年代為6倍左右,90年代前半期還是5左右。但此后不斷下降,1995年為4,90年代末開始為2左右。2006年顯示出輕微的上升傾向,主要受對中國出口增加的影響。

五金產品在80年代末出口/進口比為3左右,但90年代中期變為2,目前下降至1左右。

汽車零部件也是如此。80年代出口/進口比超過20,而目前僅為6左右。這是因為整車生產進行海外轉移后,日本國內推進了零部件生產本地化的結果。

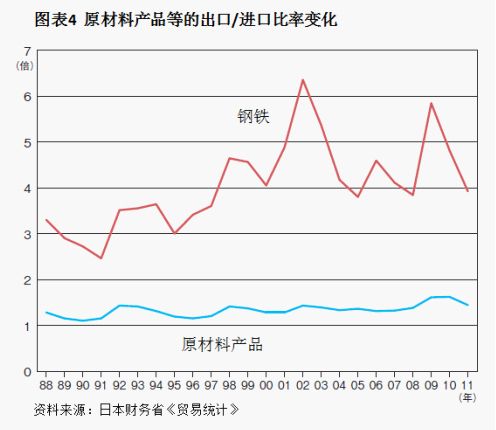

實際上,日本出口/進口比上升的是原材料產品。如圖表4所示,原材料產品出口/進口比看不出任何下降趨勢,反而呈現出上升趨勢。

鋼鐵出口/進口比到90年代曾經是3~4左右。但是,此后比上升至4~5程度。2001年、2009年都上升至6左右。

雖然沒有鋼鐵產品那樣顯著,但是其他原材料也可看出類似傾向。化學產品、有色金屬也在2006年呈現上升趨勢。纖維也從90年代初很低的出口/進口比有所上升。2009、2010年原材料整體上都體現出上升趨勢。至少,這些產品肯定沒有出現類似電子產品、普通機械那樣的顯著下降趨勢。

隨著大量使用勞動力的制造業向海外轉移,高耗能的重化學工業留在了日本國內。中國出口制造業以勞動集約產業為主,裝備制造業較弱。因此,這樣的出口/進口比上升是必然趨勢。

問題是,這樣的貿易結構今后還將保持下去嗎?日本發電產業由核電向火電轉變,電費上漲已不可避免,高能耗型的原材料型產業能在日本生存嗎?

高能耗產業能在日本生存嗎?

讓我們總結一下。

(1)日本電子產品等組裝型制造業出口/進口比不斷下降。這是因為上世紀90年代生產開始向海外轉移。

(2)日本機械等出口/進口比也正在下降。

(3)而日本鋼鐵等原材料型產業出口/進口比正在上升。

所以概括來說,日本國內需要高端技術的加工型制造業的生產正在下降,而高能耗的裝置產業在日本國內生產穩定或者呈現上升趨勢。

一段時間以來,日本給其他國家的形象是“因高附加值制造業而保持產業競爭優勢,尤其是對新興國家的中間產品供給”。上世紀80年代日本的確是這樣的產業結構。如今,從對中國的出口來看,金融危機后增長的只是中間產品的出口。

但是,日本整體貿易結構的變化沒有保持日本這一形象。尤其是,普通機械與汽車零部件出口/進口比呈現下降趨勢也從側面反映了日本作為中間產品生產者的地位在下降。這或許顯得有些意外。但是,上世紀90年代以來,日本貿易結構絕對不是高級工業社會的產物。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime