由以上分析可以看出,單純擔心國內面板行業“產能過剩”的觀點是站不住腳的。但是,這并非說明國內面板產業一片“前景大好”。國內面板產業的危機更多的表現在“結構性”矛盾上。

所謂結構性問題,主要是指兩個方面。第一是,中低端產品比例高。國內顯示面板經過10余年的發展,與發達國家的技術水平從20年縮減到了目前的1-2年,可謂成績巨大。但是,僅僅是這1-2年的差距,依然會導致國內面板業界面臨“設備折舊費高昂”、“產品毛利較低”、“價格競爭激烈”、“投資回報期”過長的問題。

歐陽院士指出,“我國液晶顯示產業雖然已經達到盈利拐點,但是產業發展面臨一個非常嚴峻的考驗,就是可持續性發展和質量發展的問題。更大的挑戰是高分辨率的液晶顯示屏的生產,在我國并不在優。中國大陸中小尺寸的研發投入還是不足,創新能力還是比較弱,高端技術產品產能較小,特別是高端的LTPS氧化物,OLED等方面的不足,制約了大陸高端顯示技術和產品的發展。國內急需解決LTPS技術的突破和產能突破的問題,只有通過國內廠家和整個行業的積極的努力,不斷創新才能追趕并超越世界先進水平。” 同時,“繼3D、4K之后,顯示器高附加值的競爭核心已經明確,那就是擴大TFT-LCD的色彩表現。美國QV公司的技術已經被索尼采用在LCD電視。美國一些公司的技術已被亞馬遜采用,美國陶氏化學公司和英國人配合合作,已經制造出沒有鉻的液晶顯示器。國內企業也應挑戰跟蹤研發這個技術”。

工業和信息化部電子信息司副司長刁石京認為,國內面板產業“由于我們產業起步晚,創新的能力相對來說也還是不足,特別是在全產業鏈的沖擊下,在新的技術,突破性的技術創新下,創新的要求下,我們還是顯得不足。還有知識產權,因為我們產業做大了以后,我們要走出去,可能面臨知識產權的風險就會更多,這一點還是需要我們全行業共同的努力”。

國內面板產業結構性問題的第二個主要方面是:市場主體多、項目多,很多市場主體自身抗風險能力有限。就全球趨勢而言,顯示面板行業是在走向市場集中化的。拿日本同行來看,在前年成立的日本顯示(JAPAN DISPLAY,簡稱JDI),統一了索尼、東芝、日立三家中小尺寸面板。今年,日本顯示又與松下、索尼和日本官學基金合作設立JOLED公司,統一日本OLED產品開發項目。相比之下,隨著更多新項目的上馬,國內面板業的市場主體不僅沒有減少,反而在增加。

工業和信息化部電子信息司副司長刁石京指出,國內顯示產業“規模還是偏小,從整體來看,和顯示產業比較發達的國家和地區來比,相對來說還是小,散。小的問題很清楚,研發投入沒法集中,未來的發展可能會受到限制,產業鏈的不完善,在一散一小產業成本會增加,競爭力就會上不去,難以形成未來集中的核心領域的創新突破。市場上話語權也小,很難整合和把握整體產業鏈的發展,所以這還是需要我們下大力氣,進一步解決問題。”

目前國內顯示面板行業創新不足、新產品和技術投入相對落后和市場主體分散的特點,極易導致惡性價格競爭。這是行業人士很擔心的問題。

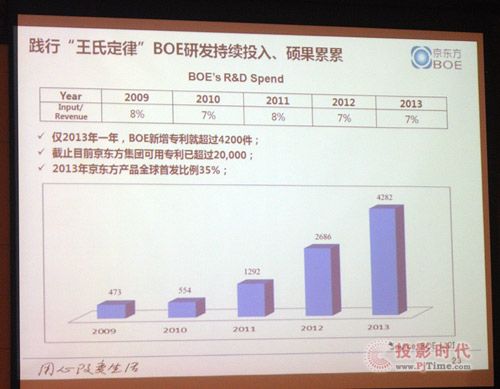

與會專家紛紛認為,在此輪高速投資和產能增長之后,國內面板業的競爭將從規模向質量轉變。一方面是技術研發和創新的投入。這點上京東方已經走在行業前列。BOE擁有六條量產生產線和一條建設中生產線, 能提供1.5-inch到110-inch全尺寸系列產品。并能提供從a-si、到LTPS, Oxide, AMOLED全技術類型產品。另一方面是產業整合上,即所謂的兼并重組。但是,這需要有良好的產業窗口。

此外,國內顯示面板產業依然面臨著本地上游配套上的不足問題。這一點一方面導致了一些設備成本較高,另一方面也導致了產業安全受到制約。目前,在顯示面板關鍵設備上,國內廠商的覆蓋力只有16%。這也是一個顯著的“產業結構”問題。不過這個問題通常不會導致嚴重的下游產品的銷售性市場災難。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime